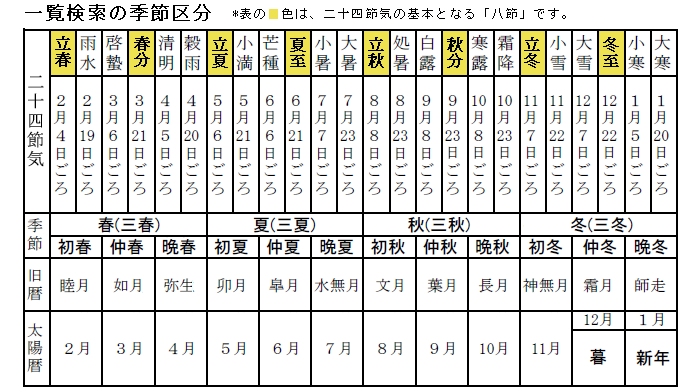

1月 新年・ 仲冬~晩冬 正月・ 小寒~立春 1月1日~1月15日・ 1月5日頃~2月3日頃 2月 晩冬~初春 立春~啓蟄 2月4日頃~3月4日頃 3月 初春~仲春 啓蟄~清明 3月5日頃~4月4日頃 4月 仲春~晩春 清明~立夏 4月5日頃~5月4日頃 5月 晩春~初夏 立夏~芒種 5月5日頃~6月4日頃 6月新年の季語について 「季語」とは、俳句に用いられる季節を表す言葉です。 四季がはっきりしている日本では、その季節ごとの自然や人々の生活に根付いた季語が数多くあります。 季語は旧暦によって定められていることから、大まかに1月から3月を春、4月から6月を夏、7月から9月を秋、10月から12月を冬として考えると理解しやすいでしょう。 「新年」は1月と25 寒梅の 香や月の花 蔭の花;

1月の季語を解説 季語を使った俳句35選や挨拶文例なども紹介 シニアライフ お墓 霊園比較ナビ 今知りたいライフエンディングのこと

俳句 季語 1 月

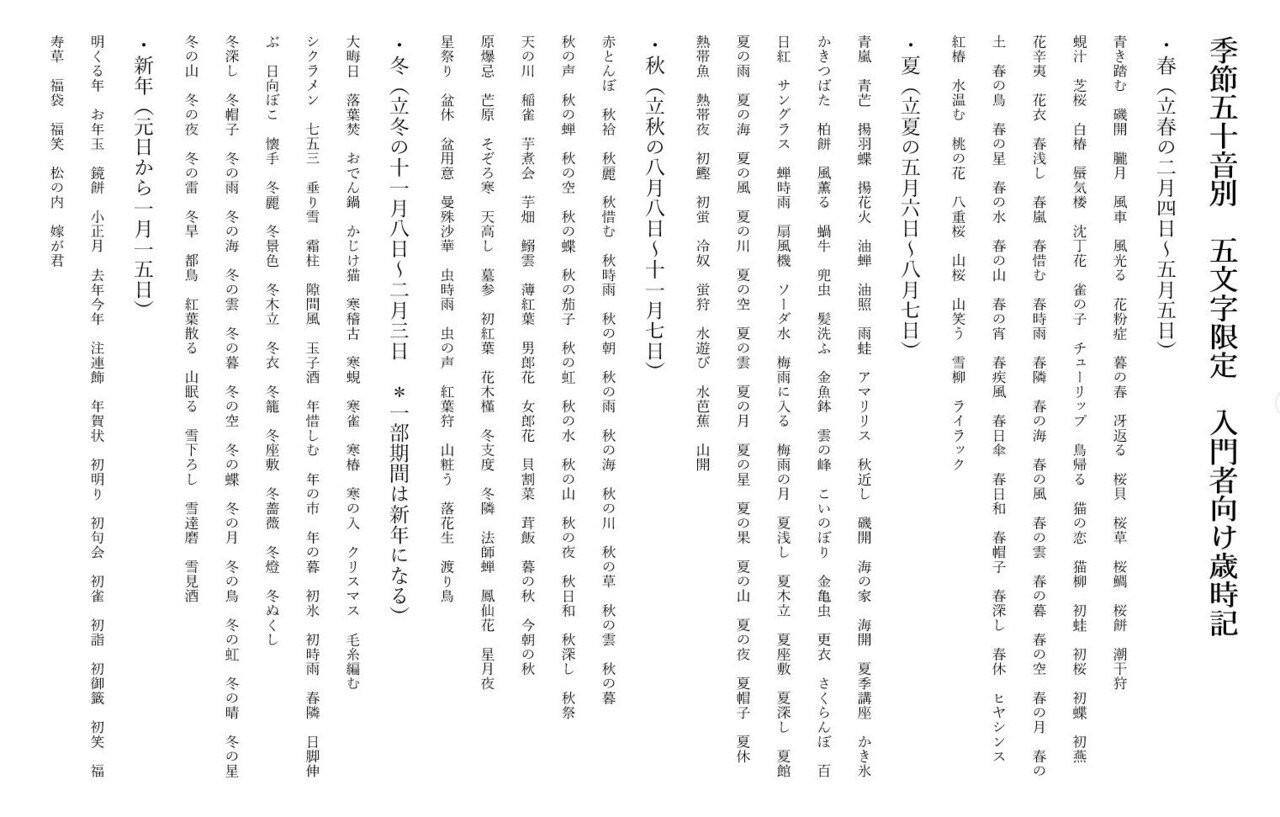

俳句 季語 1 月-季語のページ。 俳句(五・七・五からなる定型詩)には必ず季節を表わす言葉を盛り込まなくてはなりません。 これを季語と言います。 春夏秋冬それぞれの季節ごとにほぼ決まった季語があります。 これに対し、手紙などで冒頭に用いる季節の挨拶は「時候の挨拶」と言います。 このページでは俳句に用いる季節ごとの季語をご紹介しています。 季語 季語 俳句冬の季語 小学生が使いやすい言葉。 小学生の娘の為に季語を調べているあこです! 季語第4弾です。 季節の移り変わりを噛み締めつつとうとう 冬の季語となりました! 冬全体で使える季語(10月中旬〜1月中旬) 11月の季語(10月中旬〜11月中旬)

俳句 アーカイブ Kaigen 海原

1 中学生の俳句の季語 101 中学生の俳句の季語:春;11月1日 身に入る、行く秋、小豆 11月2日 冷やか、茸、隠元豆 ← 10月の毎日の季語 12月の毎日の季語 → 検索 毎月の句会のお知らせ 最近の投稿 今年は10月の祝日無しですね!??NBSAcademy便り; 俳句では季節を表すことばである『季語』を必ず使うことが約束になっています。 季語は「春夏秋冬」と「新年」に分けられていますが、昔の暦で分類されているため、いまの季節感とは約1~2ヶ月ほど ずれるところがありますので注意が必要です。 ここでは、中学受験のために知っておきたい季語を集めて一覧にまとめました。 季語はたくさんありますので

2 秋の季語 秋の季語「 十月 (じゅうがつ) 」 の 子季語・関連季語・傍題・類語など 秋の季語「 十月(じゅうがつ) 」 を使った俳句一覧 十月の日影をあびて酒造り / 飯田蛇笏;MY季語集「門松」NHK俳句1月8日 三村純也先生 ゲスト 桂吉弥さん 落語家(「とりとてちん」 舞い初めの孫の手振りについつられ 八十八 (師匠の桂米朝、やなぎ句会) 兼題「門松 」 門松は、歳神の降臨する依代 門松が立っているたたずまいや街並みが初紅葉 1 柿 8 月 12 自然薯 菊 4 吾亦紅 4 露 9 枯 木 1 木の実 9 泡立草 枯 桑 秋深し 4 * 八手の花 2 秋の灯 9日 みそさざい 霧 笛 濃紅葉 秋深む 1 秋さぶ 山 芋 霧 14 紅 葉 小 雪 さはやか 1 秋 思 2 秋深む 2* 日 光 紅 葉 21 八手の花 3 吾亦紅 5 10日 木の葉 1 熱気球 紅葉狩 1

1月2日 新年、初明り、門松 1月3日 年頭、三ヶ日、松飾 1月4日 年の始、初晴、雑煮 1月5日 年明け、初空、年酒 1月6日 初春、松の内、太箸 1月7日 初御空、七種粥、喰積 1月8日 初風、芋頭、歌留多 1月9日 初富士、切山椒、双六 1月10日 初景色、若菜摘、福笑23 寒卵 薔薇色させる 朝ありぬ; 椿は季語として使うことができるのです。 三春というのは 初春・仲春・晩春の総称で 陰暦1月・2月・3月の3ヶ月のことです。 ちなみに陰暦の1月・2月・3月は 現在の新暦でいうところですと 陰暦 (旧暦)1月 立春 (2月4日ごろ)~ 啓蟄 (3月8日ごろ)の前日 (3

最美俳句大賞 許是好喫的雪花 亂紛紛地飄下 台部落

Yoyo說 小白如何寫出優美的 俳句 每日頭條

22 かかる夜の 檐(のき)にや忍ぶ 雪女郎;冬の季語(1月)一覧。 1月の季節における「冬の季語」名前を明朝体、行書体など「読み方と漢字」を大きなイラスト一覧にまとめました。大寒など「名前や宿題の習字(お題)」の冬に合う名前 (春夏秋冬)。 | 季語(冬)習字や書道の題材新年の季語『初日の出』 初日の出の俳句と解説 初日の出ゆるく刻打つ大時計 中村苑子 解説:文字だけでは、「初日の出を待っていると、大時計が刻(とき)を打った」という句です。しかし、「ゆるく刻打つ」とありしかも「大時計」で

1月の季語を解説 季語を使った俳句35選や挨拶文例なども紹介 シニアライフ お墓 霊園比較ナビ 今知りたいライフエンディングのこと

吳昭新 出版物 紙本 數位本

1月の季語 です。 1月はいろんな物事が初まる月なのでいっぱい季語がありますね。 新年、元旦、元朝、初鶏、初鴉、初雀、初明かり、初日、初空、初富士、初凪、若水、初手水、 御降 (おさがり:元旦に降る雨)、乗初、白朮詣 (おけらまいり)、初詣、破魔弓、歳徳神、恵方詣、七福神詣、 延寿祭、年賀、御慶、礼者、礼受、名刺受、礼帳、年玉、賀状、初便、初暦日本を代表する文豪・芥川龍之介が詠んだ有名な1月の俳句 「 元日や 手を洗ひをる 夕ごころ 」 作者は、日本を代表する文豪、 芥川龍之介 (あくたがわりゅうのすけ)です。 小説家として名高い芥川龍之介。 彼の名を冠した「芥川賞」は、新人小説家にとっても一つの登竜門と称されるほどです。 その一方で芥川は「我鬼(がき)」や「澄江堂主人(ちょう春日祭・・・3月13日。奈良、春日神社の祭礼。 お水取り・・・3月13日午前2時頃。奈良東大寺二月堂。 涅槃涅槃会・涅槃像・・・旧暦2月15日。 涅槃西風(ねはんにし) 西行忌・・・旧暦2月15日、西行法師の命日。 春の雁残る雁 帰雁帰る雁・行く雁・去

Yoyo说 小白如何写出优美的 俳句 知乎

上星俳句 誕生日ライン友達

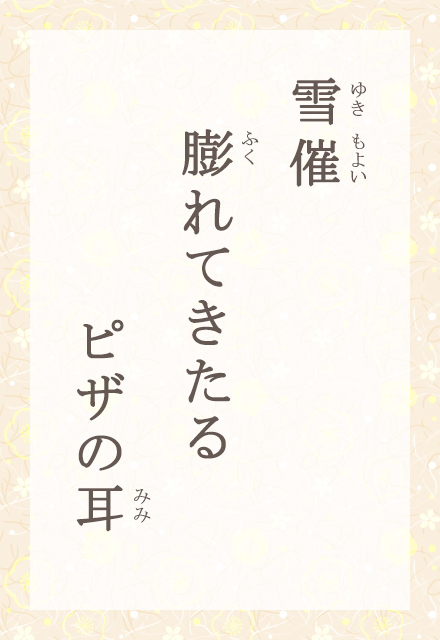

19年1月の俳句 放送 作者:野住朋可 もうすぐ雪の降りそうな気配のことを「雪催」といいます。 雪催の空を背景に、ピザを焼いているんですね。 ピザの端っこがいい感じに焼けてきて、ぷっくり膨らんでくる間に、外の雪の気配も強まってき今日の俳句、こうのこうき 16年1月 31日(日) 飾らない夕日を好む寒の梅 夕日がまぶしかったから。 かざらない ゆうひをこのむ かんのうめ 季語=寒の梅 ※寒いうちから咲く種類の梅です。 ※寒中に咲いているから寒梅。 ※あら、もう1ヵ月。きょうもありがとうございます。 30日(土 春全体で使える季語 2月の季語(1月中旬〜2月中旬) 3月の季語(2月中旬〜3月中旬) 4月季語(3月中旬〜4月中旬) 季語は沢山あります。その中から小学校低学年の俳句の宿題で 使いやすいものを抜粋しました。 また、季語は旧暦で書かれているものが 多いです

春の季語一覧 俳句季語一覧ナビ

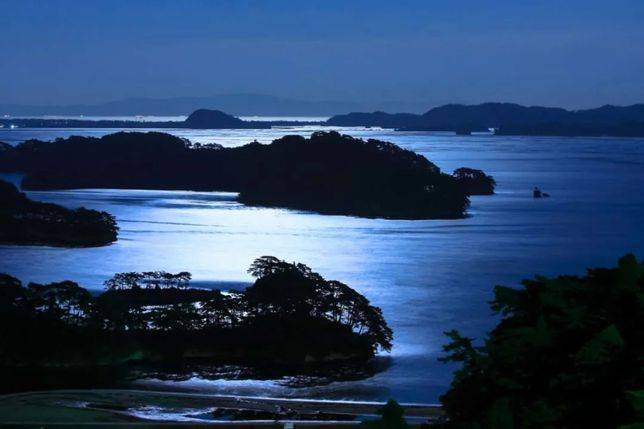

おくの細道 Ict教材eboard イーボード

24 寒椿 小さく赤き 一重なる; 1月の季語生活 新海苔 / 寒搗 / 寒餅 / 水餅 / 氷餅造る / 寒晒 / 寒造 / 凍豆腐造る / 寒卵 / 寒天造る / 蒟蒻氷らす / 雁木 / 雪掻 / 雪下し / 雪踏 / 雪竿 / すが洩り / 寒厨 / 雪上車 / ラッセル車 / 融雪溝 / 消雪パイプ / スノーチェーン / 葛晒し / 寒肥 / 八目鰻取る / 採氷 / 砕氷船 / 丸太曳 / 寒糊 / 寒紅 / 避寒 / 寒見舞 / 雪見 / 雪見舞 / 探梅 / 寒釣 / 雪丸げ / 雪投げ / 雪兎 / 雪6 1月の旬の楽天のおすすめはこちら☆ 61 特大タラバ蟹 船上ボイル 船上凍結厳選;

現代俳句大事典 普及版 Cd付き 事典 俳句 短歌 詩歌 辞書は三省堂 俳句 Cd付き

俳句 28年1月号 雑誌 雑誌 俳句 By 角川文化振興財団

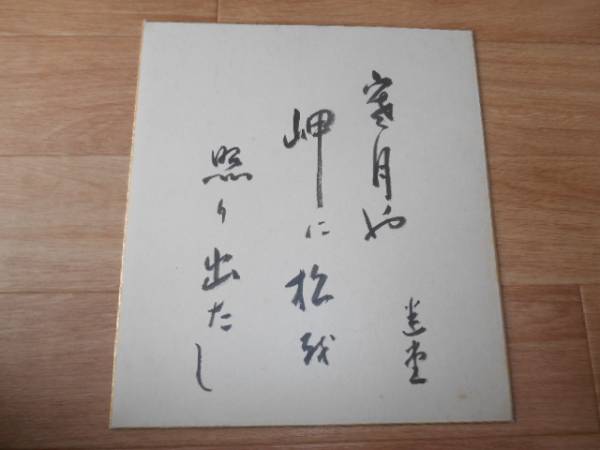

秋の季語としての〈月〉 俳句一口講座 月光 秋の季語としての〈月〉 (たかだ・まさこ)1959年岐阜県生まれ。 東京大文学部卒。 主婦で2女のAd#co1 1月の季語30 私たちが使っている現代の暦(新暦)の 1月にみられる風物で、俳句の季語となっているものを集めて、句の文字の五十音順に並べました。 また、それぞれの季語が詠まれた句を例句として挙げました。 なお、俳句の季語の季節感は旧暦によるものであり、ここに集めた季語は「冬」のものです。 小豆粥 / あずきがゆ 例句吾子(あこ)が頬に2 1月の俳句 選 21 階登り 来しが寒月 よそよそし;

上10月季語俳句 999 写真の挑戦と画像

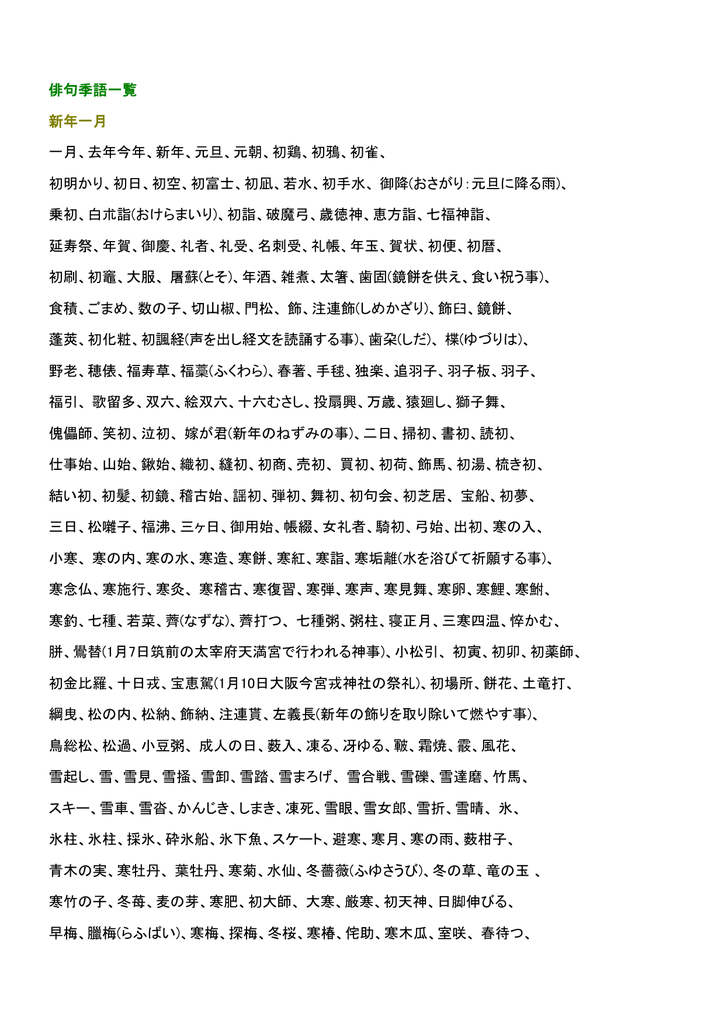

俳句季語一覧 新年一月 一月

用心のしようもなくて土用凪 我慢を強いるなら、長続きはしません。 ようじんの しようもなくて どようなぎ 季語=土用凪 ※夏の土用の時期で、まったく風のない日のこと。 ※夏の土用は秋までの18日間をいいます。 ※日付でいえば、7月日(海の日)ごろから8月8日ごろ(立秋)まで。 ※昔からこの時期が暑さのピークといわれています。 ※あと半分か? それでは早速、 1月の季語を使った俳句 をご紹介していきます。 NO1小林一茶 『 正月の 子供になって 見たき哉 』26 寒牡丹 凍てたる地に 花低き

俳句日文日本俳句經典 Kmbymh

ウオーキングで俳句 ウオーキング A を楽しんでいます 千葉の自然に触れてウォーキングをしながら 俳句を楽しもうという新しい試み 道端に咲く季節の草花を眺めたり 見晴らしのいい場所からの風景 街を眺めたり 幼いころにかえってムカゴ

俳句 季語 味わい 露寒 今日の俳句 11月11日 (月) 七赤 赤口 冬潮のなぎさに立ちてかもめ鳥 海に出る道にすすきの生い茂り 露寒の夜のわだつみ戦記かな もう冬のもの焼くけむり酒場かな 俳句作品の投稿・俳句作品についてご意見・ご感想をどうぞ矢内季語「臥待月・寝待月」は、俳句歳時記で「秋・仲秋」になります。 俳句の季語「居待月」は、歳時記で「秋・仲秋」になります。 「立待月」は、俳句歳時記の季語「秋・仲秋」です。 秋 Pagetop « next home prev » 歌童サイト内 検索フォーム カテゴリ プロフィール (1) 俳句歳時記 歌季語別俳句1月 季語別俳句集 1月 季語 キーワード 俳枕 1日 大 旦 元 朝 元 日 1 歳 旦 鶏 旦

俳句四季 1月号を読む 4 一月の季語 一月の名句 すえよしの俳句ブログ

ネット句会結果 知音俳句会

愛知県の御当地季語 熱田踏歌神事(新春の季語) 1月11日に熱田神宮で、舞と歌曲により大地の精霊を鎮め、除厄と招福を祈る。 熱田的射(新春の季語) 1月15日に熱田神宮で行われる「熱田神宮歩射神事」。「おまとう」とも呼ばれ、豊年と除災とを祈る。1 1月の季語は? 2 1月の季語の俳句は? 3 1月の時候の挨拶は? 4 1月の手紙の書き出しの文例 41 あらたまった相手用は? 5 1月の手紙の結びの文例; まずは俳句作りのキーとなる「季語」は、漢字の通り春・夏・秋・冬という 四つの「季節」を表す「言葉」のこと です。 ただ、その季節の基準となるのは旧暦ですので、今の季節感とは少しずれているところに注意が必要です。 旧暦で立春(1月)、立夏(4月)、立秋(7月)、立冬(10月)がそれぞれの季節のスタートとされていたことから 春:1月〜3月 (新暦 2

19年1月の俳句 聞ける俳句 テレビ愛媛

友藏爺爺俳句小丸子歡慶25週年 6月華山見到她 Hrkpar

ささめくは十一月の夜雨なり 上田五千石 天路 のろい蟻見おろし十一月の聖さ 古沢太穂 火雲 はきはきと十一月の雨蛙 日野草城 みせばやの花紅ふかく十一月 山口青邨 やすんじて牡蠣の十一月迎ふ 石川桂郎 四温 わが書屋十一月の片もみぢ 山口青邨 1月に使用する季語を一覧にまとめました。※後半に「一月」の例句を150句ほどまとめてあります。1月の季語時候師走 / 私大 / 晩冬 / 寒の入 / 小寒 / 鵲初めて巣くう / 大寒 / 鶏初めて交む / 寒の内 / 寒土用 / 厳寒

俳句季語クイズ 春夏秋冬の季語を知っていますか 簡単クイズでちょっとした季語を覚えよう 俳句季語クイズ 春夏秋冬の季語 を知っていますか 簡単クイズでちょっとした季語を覚えよう 下载 安卓好玩网

博客來 歲時記

18年1月の俳句 聞ける俳句 テレビ愛媛

新日本日历19年俳句日历日历nk13 19年1月开始 亚马逊中国 办公用品

第4回のお題 枯れ草 霜柱 締切 21年1月15日 金 夏井いつきのおウチde俳句くらぶ

1月の季語を解説 季語を使った俳句35選や挨拶文例なども紹介 シニアライフ お墓 霊園比較ナビ 今知りたいライフエンディングのこと

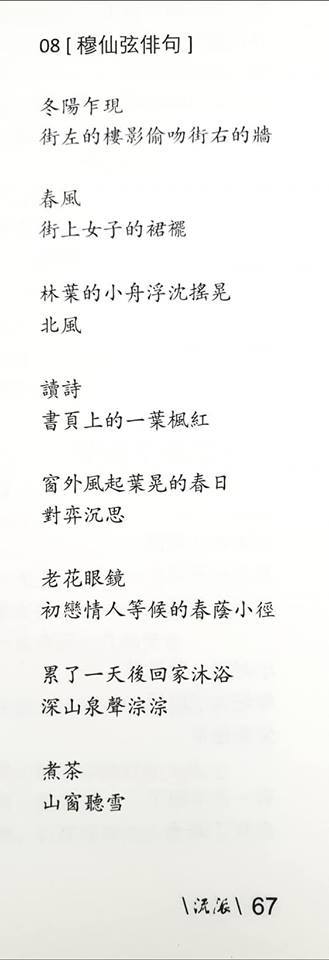

華文二行俳句 穆仙弦 中國流派詩刊11期 謙齋 仙弦書房 Udn部落格

俳句手帖にある季語で一句 1月 紫雲英 Note

是日閱讀 人人也是友藏 任何一個靈機一觸 都可造就一首俳句 點讀

1

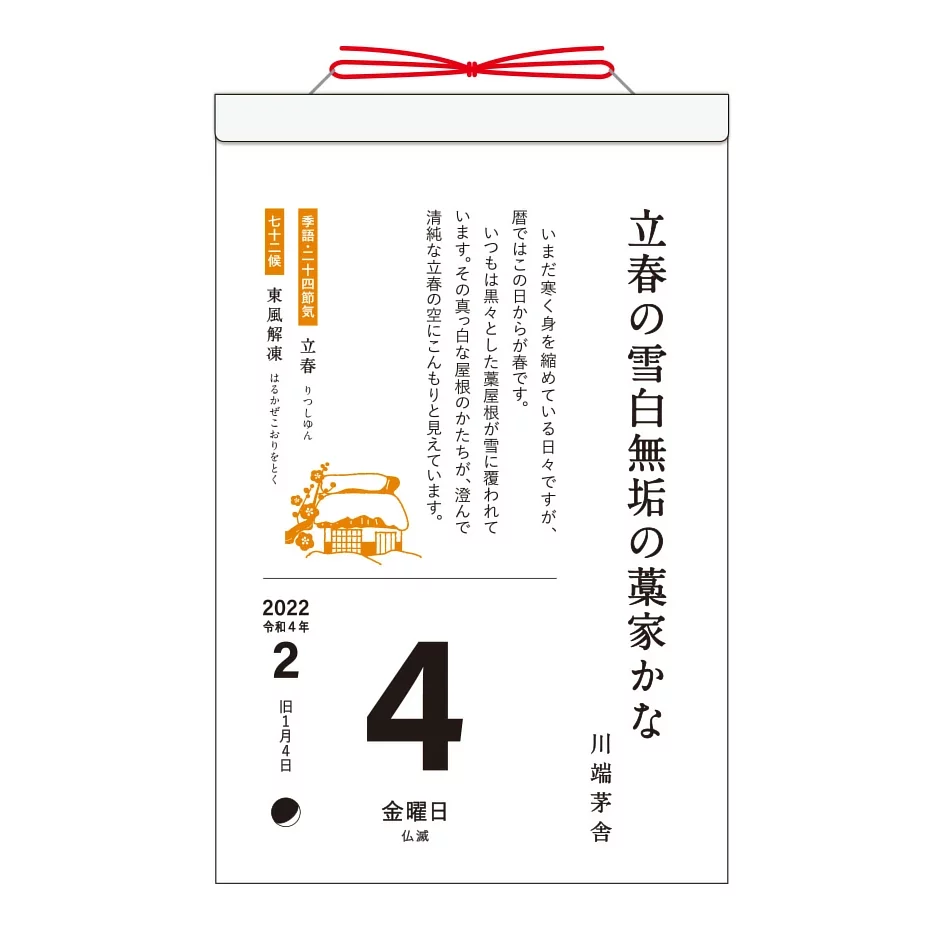

ギフト 俳句の日めくりカレンダー 暦生活 俳句 季語 丁寧な暮らし

App Store 上的 角川合本俳句歳時記第四版

瞈望 Shingo 台灣俳句史 補遺 黃靈芝主宰的俳句觀

多分日本一簡単な俳句の作り方講座 初心者向け季語一覧表プレゼント中 亀山こうき 俳句の水先案内人 Note

俳句大学 俳句大学国際俳句学部よりお知らせ Facebook 華文俳句社 Kabun Haiku くまがわ春秋 10月号が発行されました Facebook 華文俳句社 のkabun Haiku が掲載されています 華文圏に俳句の本質かつ型である 切れ と 取り合わせ を

你的生活儀式是什麼 22年日曆大亂鬥 精選推薦part6 文青推薦 生活板 Popdaily 波波黛莉

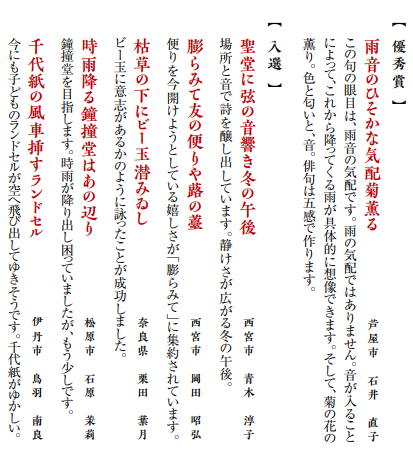

俳句コーナーvol 7 年1月入選作品を紹介 City Life News

俳句 詞語解釋 起源 分類 無季俳句 自由律俳句 格式 俳句與漢詩文 代表人物 季 中文百科全書

俳句カルタ ルビン 鈴木夏來先生 国語の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材

1月の季語は 俳句や時候の挨拶 手紙の書き出し 結びの文例も エンタメlab

季語 歳時記

1月の季語を使った俳句 有名な句10例

ウオーキングで俳句 ウオーキング A を楽しんでいます 千葉の自然に触れてウォーキングをしながら 俳句を楽しもうという新しい試み 道端に咲く季節の草花を眺めたり 見晴らしのいい場所からの風景 街を眺めたり 幼いころにかえってムカゴ

8時だよ 通販生活 19年1月の審査結果発表 俳句生活 公式 カタログハウスの通販サイト

季語 维基百科 自由的百科全书

鷹な日々 در توییتر おはようございます 本日1月26日は アプリ 季語別鷹俳句集 より 季語 日向ぼこ の句をみなさまに 一聞いて一だけをして日向ぼこ 藤田湘子 S60 2 ぢぢとばば双子のごとし日向ぼこ 山下半夏 H9 2 隣に来て爪切る男日向ぼこ 伊澤

Japan Crisp Plums And Tangy Pepper Taste Food Sauce For Wholesale Buy Food Sauce Fast Food Sauce Japanese Sauce Product On Alibaba Com

俳句 アーカイブ Kaigen 海原

Zaki48 Wakoku And Wajin Were Different Names But At One Point Someone Changed Them To Wa This Person Was A Genius Because Japanese Is A Kanji With The Same Sound

俳句季語クイズ 春夏秋冬の季語を知っていますか 簡単クイズでちょっとした季語を覚えよう 俳句季語クイズ 春夏秋冬の季語 を知っていますか 簡単クイズでちょっとした季語を覚えよう 下载 安卓好玩网

新年ではなく 冬の季語 餅 Nhkテキストビュー

俳句季語クイズ 春夏秋冬の季語を知っていますか 簡単クイズでちょっとした季語を覚えよう 俳句季語クイズ 春夏秋冬の季語 を知っていますか 簡単クイズでちょっとした季語を覚えよう 下载 安卓好玩网

21年1月の俳句 聞ける俳句 テレビ愛媛

春の季語一覧 俳句季語一覧ナビ

從俳句的季語看日本的秋天 Vito雜誌

你可知道日語俳句怎麼寫 壹讀

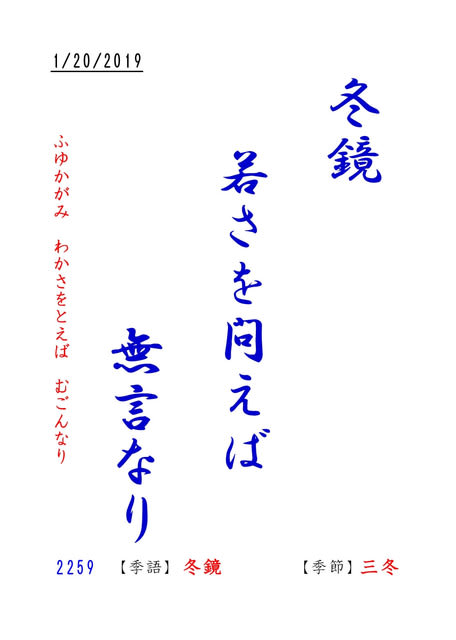

1月20日 冬鏡 俺流俳句 いちらくいちらく

俳句 點子秀

日語學習 從這裡開始學會俳句的含蓄溫婉 每日頭條

俳句的結構和形式是怎樣的 Getit01

使える俳句の季語一覧 春夏秋冬から月ごとの季語を例句と共に学ぼう 優遊自適

俳句 28年1月号 雑誌 雑誌 俳句 By 角川文化振興財団

21年5月3日 Youtube

米袋雖空櫻花開哉 小林一茶俳句 人人焦點

1月の季語を解説 季語を使った俳句35選や挨拶文例なども紹介 シニアライフ お墓 霊園比較ナビ 今知りたいライフエンディングのこと

日語學習 從這裡開始學會俳句的含蓄溫婉 每日頭條

小林一茶俳句 18 Ycww

俳句日文日本俳句經典 Kmbymh

17年版 夏井いつきの365日季語手帖 マルコボ コム刊 1月11日発売 夏井いつきの100年俳句日記

冬の俳句 おすすめ選 中学生向け 冬の季語を使った俳句

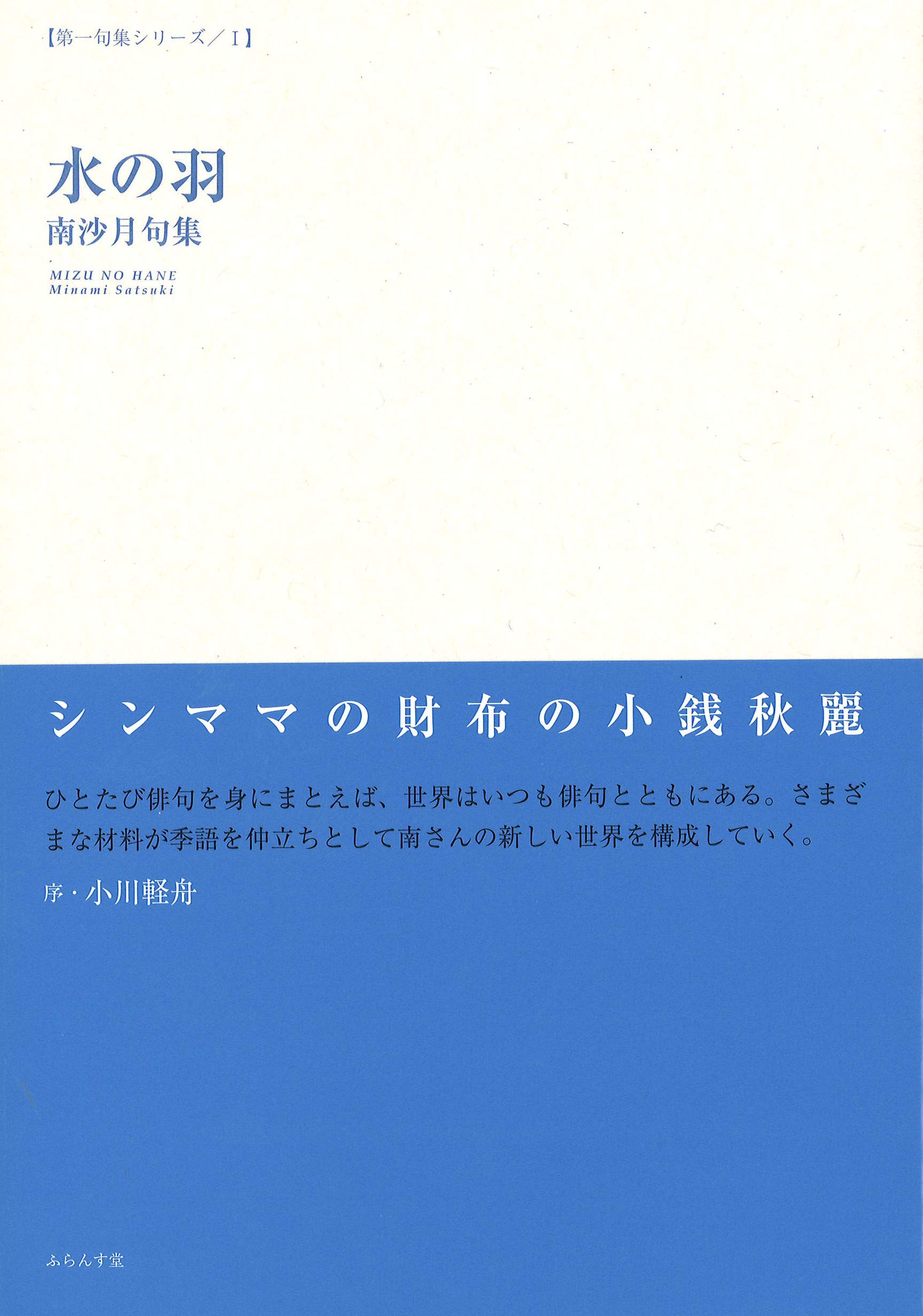

水の羽 第一句集シリーズ Amazon Co Uk Books

卿景講 卿景の俳句入門遊歩場 前説 第一回 はじめの一歩を踏み出すために 哔哩哔哩 つロ干杯 Bilibili

日本俳句 拭去眼角的珠滴 壹讀

Yoyo说 小白如何写出优美的 俳句 知乎

從俳句的季語看日本的秋天 Vito雜誌

nhk 俳句 21年 1月号 雑誌 By Nhk出版 日本放送協会

夏の俳句30選 有名な夏の俳句一覧 名作俳句の作者 季語 意味とは 日本文化研究ブログ Japan Culture Lab

大妻女子大学が 大妻さくらフェスティバル21俳句大賞 の作品を募集 21年1月8日 金 まで 今回は 春の植物 家 がテーマ 大妻女子大学

聯經出版 松尾芭蕉的俳句 道晚安 無題 月光皎潔臘月氣色凜然子路醒了月白き師走は子路が Facebook

俳句 詩関連書籍セット 日本代購代bid第一推介 Funbid

1月の俳句 選 厳冬 ジャパノート 日本の文化と伝統を伝えるブログ

俳句 季節と心の移ろいを詠む Let S Take Our Time ふたりで山歩き

上星俳句 誕生日ライン友達

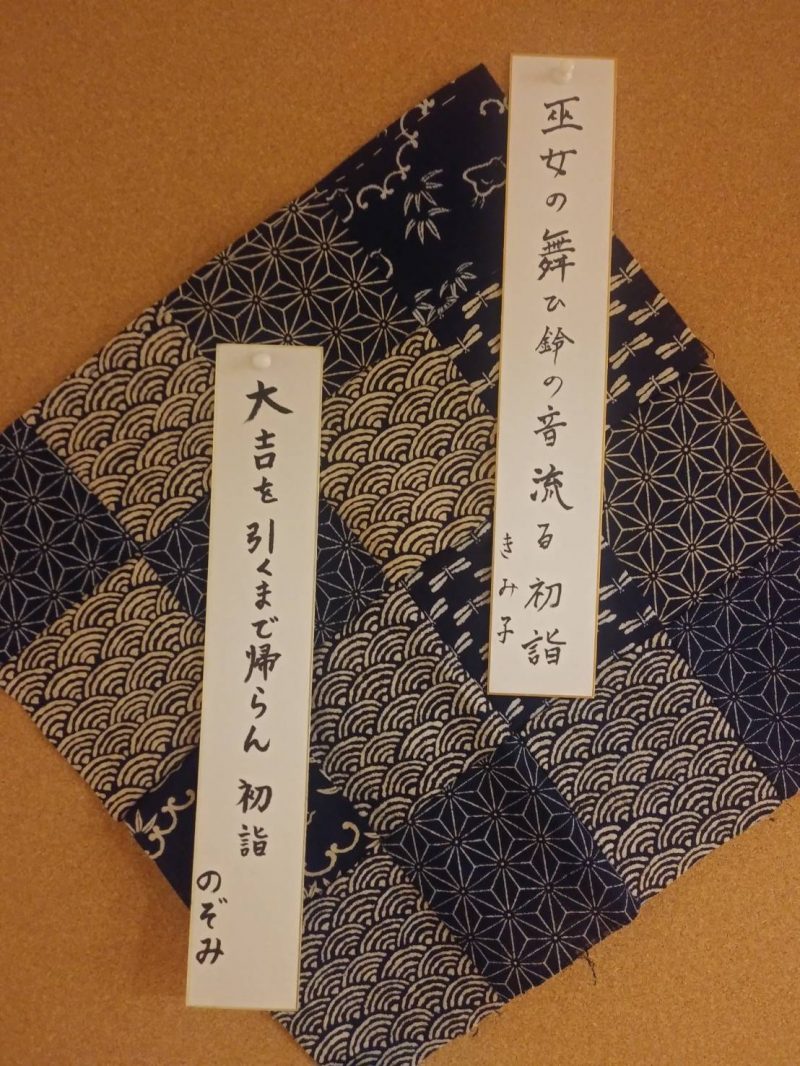

第2回 ブログで俳句を詠む会 冬の季語 初詣編 社会福祉法人 長寿会

健精神 你聽過這些日本秋天的 季語 與 風物詩 嗎 Matcha 日本線上旅遊觀光雜誌

俳句日文日本俳句經典 Kmbymh

国語 俳句 季語一覧表 170語 小学生 中学受験用 Yattoke 小 中学生の学習サイト

月の俳句 30選 知っておきたい 季語を含むおすすめ有名

1月の俳句 おすすめ選 中学生向け 1月の季語を含んだ有名 オリジナル俳句作品集を紹介

俳句とは 歴史と作り方 季語一覧 有名な俳句も 初心者入門記事 四季の美

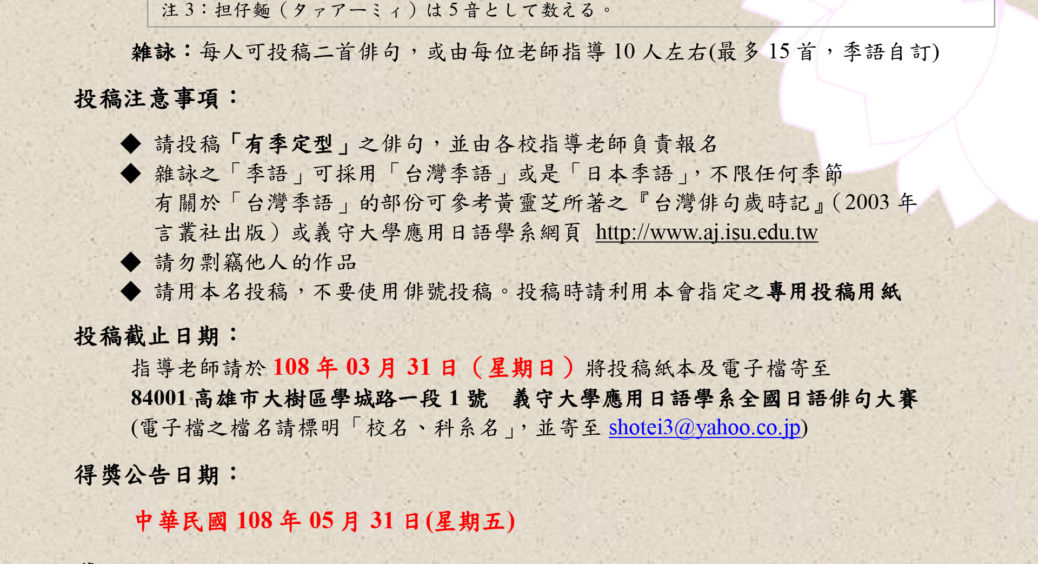

義守大學應用日語學系 19年第十屆全國日語俳句大賽 點子秀

俳句季語日本俳句中的季語 浪漫到極致 騰訊新聞 Erhwo

大家 小林一茶與他的妻子們 人人焦點

上10月季語俳句 999 写真の挑戦と画像

1月の俳句 おすすめ選 中学生向け 1月の季語を含ん

19年1月の俳句 聞ける俳句 テレビ愛媛

穀雨好學 22年限量版日文俳句日曆 蝦皮購物

1

俳句の鑑賞下载 Word模板 爱问共享资料

俳句 29年1月号 雑誌 俳句 角川文化振興財団 無料試し読みなら漫画 マンガ 電子書籍のコミックシーモア

日語 30位專業日師 東禾 日語 補習 台中日語首選

俳句 詞語解釋 起源 分類 無季俳句 自由律俳句 格式 俳句與漢詩文 代表人物 季 中文百科全書

蛙 の有名俳句55選 蛙は季語に注意 春の季語ですが 雨蛙 青蛙 は夏の季語 和のこころ Comー和の精神 日本文化を伝えるサイト

Bk100 Chihlee Edu Tw

0 件のコメント:

コメントを投稿